円政寺について

円政寺について

円政寺の沿革

月輪山円政寺は世界遺産登録及び国指定史跡「萩城城下町」の地域内に唯一存在している神仏習合の真言宗御室派の寺である。

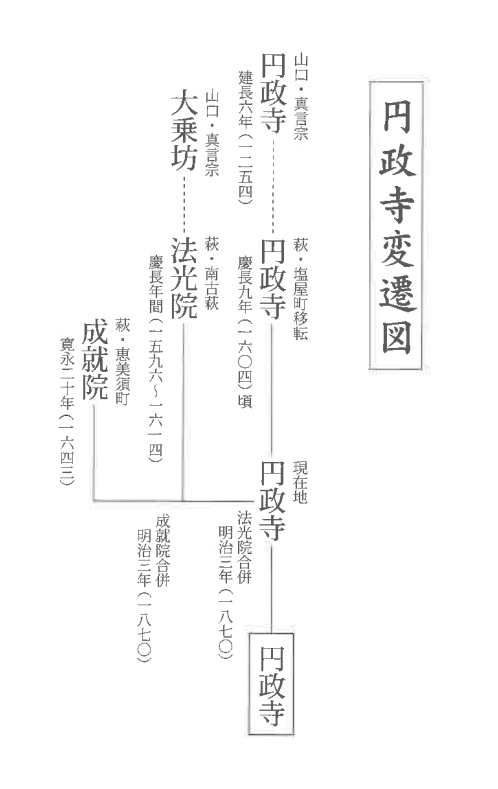

当寺の創建は今から760年前の建長6年(1254)の銘文がある鰐口(国指定重要文化財)を所有していたところから鎌倉時代頃、山口に創建されたと思われる。なお銘文に刻まれている山口の地名は、文字で見る最初のものである。

中世には、周防の国(現在の山口県東部) の守護大内氏代々 の祈願所として隆盛を誇っていたが、慶長9年(1604) 毛利氏が萩に城下を形成したと同じ頃、萩に移り、毛利氏から二十七石五斗の給禄を与えられた。

山口の寺が在った所は現在円政寺町と云う町名として残っている。

萩に移った当初は城下の塩屋町(多越神社のところ)に建立さ れたが、明治3年(1870) 現在の場所にあった瑞現山法光院 が廃寺となったので同年4月22日合併して、ここに移った。

法光院は山口御堀の氷上山興隆寺の境内にあった塔頭大乗坊 が慶長年間(1596~1614) 萩に移って、名称を変えて建てられた寺であった。

同じく明治3年10月萩城下恵美須町にあった宝峯山成就院が廃寺となったので、この寺も合併した。

境内にある金毘羅社は、古くからあったもので、法光院があった時代に建立された。明治元年(1868) 神仏分離令が出された時、寺の嘆願によって神仏習合という形で残された。

社殿は特異な建物で市指定有形文化財(建造物)に指定されている。

真言宗御室派

京都市右京区御室大内山仁和寺を総本山とした真言宗古義派の一つで、弘法大師を宗祖とし、宇多法皇を派祖として明 治33年(1900) 8月10日真言宗から独立して真言宗御室派と称した。その後大正14年(1925)12月に他の派と合同して古義真言宗と称し、第二次世界大戦中に大真言宗に加わった。終戦後、大真言宗が解散したので独立し て、真言宗御室派と称した。